À Metz, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs églises messines engagent des programmes de création de vitraux faisant appel à des artistes modernes. Un choix novateur dans la tradition verrière lorraine, et qui s’est appuyé sur des artistes célèbres comme Villon, Chagall et Cocteau.

![]()

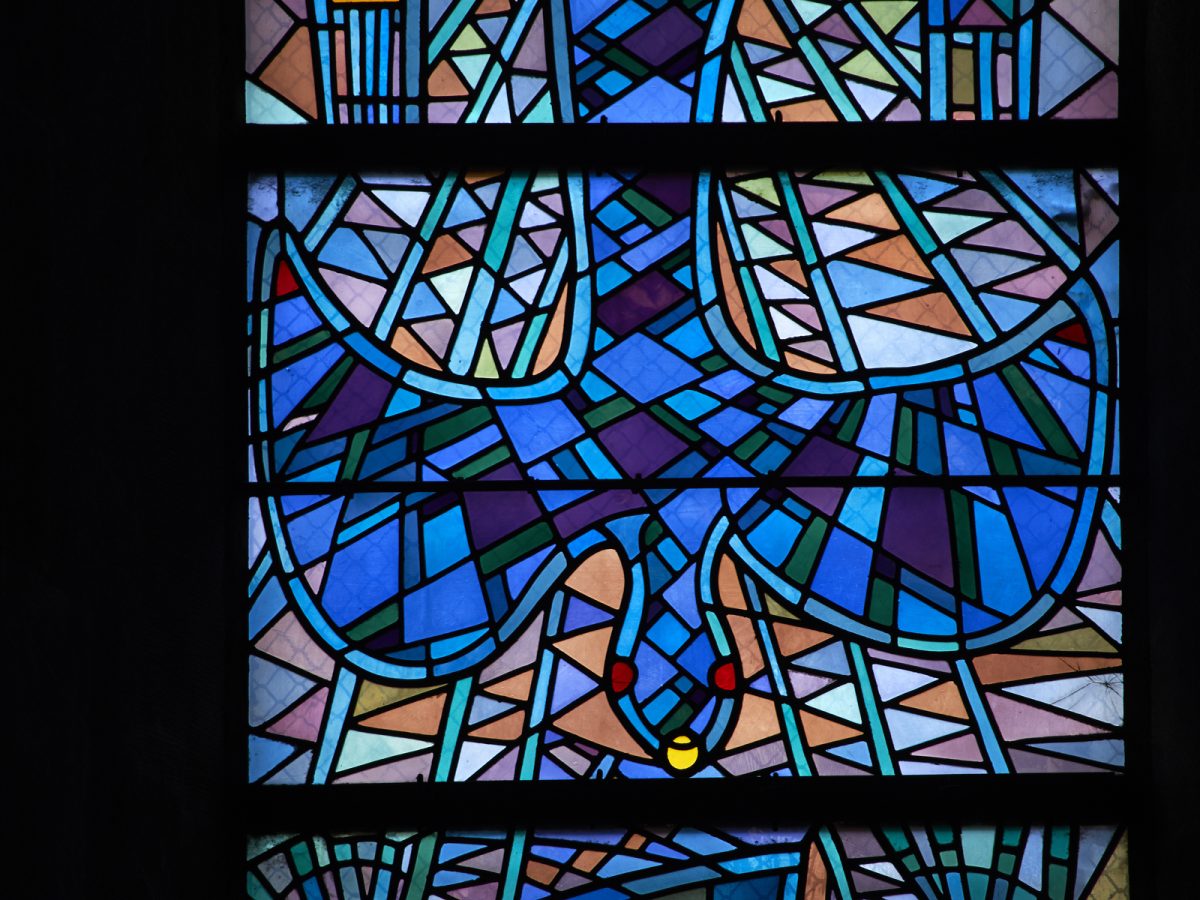

Merveille des bleus dans l’abside de Saint-Maximin. Au centre, un rappel stylisé de l’Eucharistie. À gauche, la superposition des formes, leur jaillissement et leur épanouissement évoquent un arbre de vie. À droite, le mouvement pourrait renvoyer à la mise en ordre du chaos ou à la création des astres.

La surface vitrée de la cathédrale totalise quelque 6 500 mètres carrés. Autant dire que la lumière y est chez elle et que par le passé des maîtres comme Hermann de Munster au XIVe siècle, Théobald de Lixheim au début du siècle suivant ou encore Valentin Bousch, homme de la Renaissance, avaient su en tirer parti. Après 1945, toutes ses verrières anciennes, placées à l’abri pendant le conflit, sont remises en état et reposées. Toutefois, la nef, la chapelle du Saint-Sacrement, ainsi que quelques baies du transept nord et du déambulatoire se trouvent démunies.

Villon dans la cathédrale

L’architecte en chef Robert Renard et son adjoint, Jean Dedieu, forment alors un ambitieux projet : celui de faire œuvrer des artistes modernes. En 1954, le nom de Jacques Villon est évoqué pour la chapelle du Saint-Sacrement. Presque octogénaire, l’aîné des Duchamp accepte de s’essayer pour la première fois au vitrail. Peintre de la lumière et géomètre de la couleur, il se plie au caractère sacré de la commande : l’iconographie sera un rappel de l’Eucharistie au travers de séquences du Nouveau et de l’Ancien Testament. L’oeuvre est tout à la fois lumières et ombres, plans colorés et lignes dynamiques. Parfois surprenants, parfois insolites, les tons restent toujours subtils et harmonieux.

![]()

Symphonie en jaune pour la baie ouest du croisillon nord de la cathédrale, où Chagall a traité le thème canonique de la Genèse. Dans la partie supérieure, il a dessiné une fleur abritant Adam et Ève. ![]()

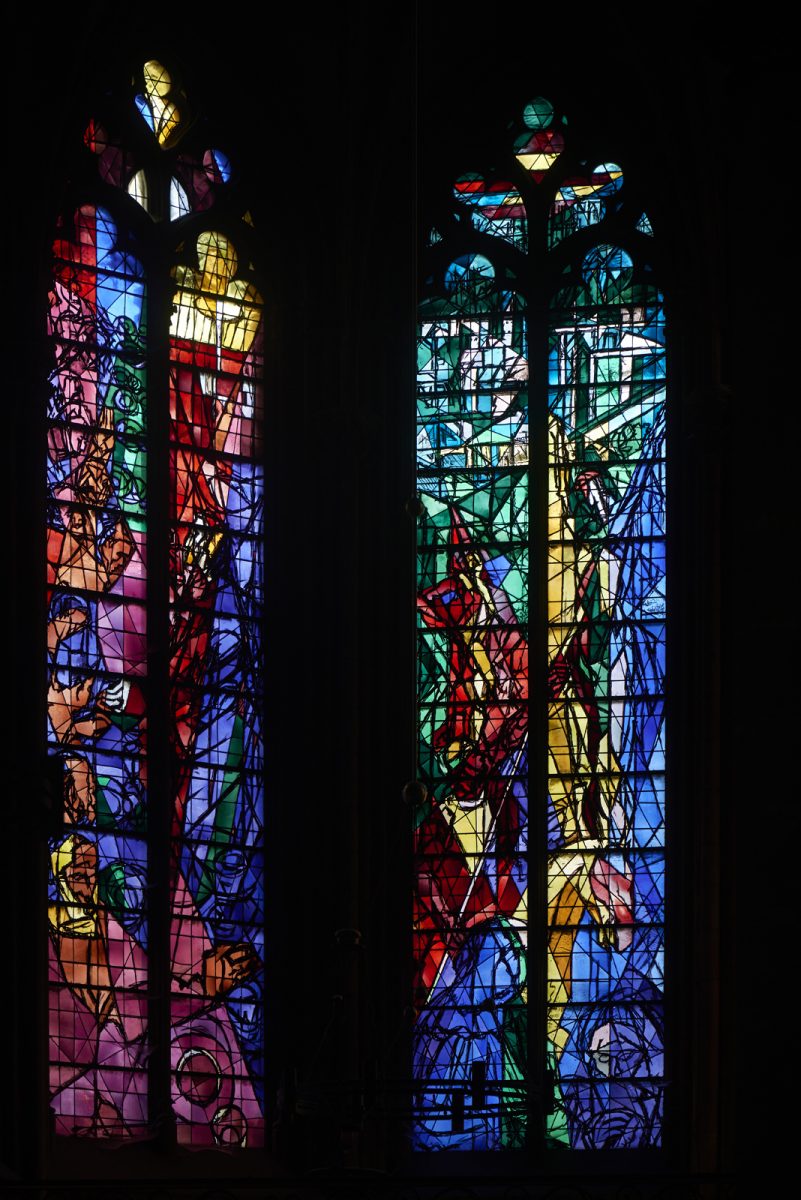

L’explosion des bleus et des rouges voulue par Jacques Villon structure la Cène (à gauche) et la Crucifixion (à droite), thèmes de deux des cinq verrières de la chapelle du Saint-Sacrement.

Après la Crucifixion, dans la fenêtre d’axe, se succèdent à gauche la Cène, où la fuite de la table qui s’étire en hauteur et la grande main de Judas au premier plan créent déjà le drame, et la Pâque juive. Les hommes, le bâton à la main, entourent l’Agneau pascal. À droite de la Crucifixion, les oranges des Noces de Cana valorisent le bleu du visage du Christ et celui de Marie ainsi que les rouges de la table prête pour le banquet. Venant clore le cycle, Moïse au mont Horeb fait jaillir l’eau du rocher alors qu’une mère tenant un enfant exsangue rappelle les souffrances de la traversée du désert.

Les vitraux de Chagall

L’expérience s’avère concluante et le nouvel évêque nommé en 1958, Monseigneur Schmitt, accepte de la poursuivre. Dès 1960, Roger Bissière, figure de la nouvelle École de Paris, conçoit les vitraux des tympans situés sous les tours. Discrète, son oeuvre est presque éclipsée par la luxuriance de l’iconographie convoquée par Villon. Seule la symbolique des couleurs interpelle le visiteur. Un tapis de mosaïque de tons froids rappelle le nord, tandis que la lumière des jaunes et des ocres, tons chauds, s’affirme et chante au sud. Sur cette lancée, Robert Renard fait appel à Marc Chagall pour le déambulatoire nord où trois baies sont en attente. Le maître puisera son propos dans l’Ancien Testament. Les récits tirés de la Genèse et de l’Exode se succèdent : depuis le sacrifice d’Isaac surmonté par Noé dansant sous l’arc-en-ciel, jusqu’aux lamentations de Jérémie, en évoquant Jacob, l’échelle et la lutte, Moïse et le veau d’or, le roi David et Bethsabée. Par un miracle sans cesse renouvelé, les couleurs se dynamisent l’une l’autre, la symphonie des tons assourdis dramatise ou exalte l’iconographie. En magicien, Chagall invite à entrer dans le récit biblique par les couleurs et leur éclat de lumière.

![]()

Détail de la deuxième baie du déambulatoire nord, où Chagall met en scène Moïse recevant les tables de la Loi (en haut), David, Bethsabée et l’exode du peuple juif. ![]()

Marc Chagall représente ici David jouant de la harpe. Près de ses genoux Bethsabée apparaît, dans une attitude de soumission et d’affection.

Parmi les vitraux détériorés, ceux de la paroi occidentale du croisillon nord font l’objet d’une proposition de Jean Cocteau, finalement rejetée par la commission d’art sacré. Chagall, de nouveau sollicité, imagine une iconographie en relation avec la Genèse. Le cycle se déroule dans les quatre lancettes depuis l’ange au double visage, dans le rouge de la création, jusqu’à un autre ange au double visage, dans le bleu de l’expulsion de l’Éden. Jamais la luminance du jaune ne fait défaut.

La beauté de ces vitraux se manifeste encore au triforium du croisillon nord. Là, l’artiste déploie des branches et des rameaux, habités d’oiseaux, de papillons aux coloris subtils. Tout se passe comme si la nature avait entamé la solidité de la paroi, comme si elle avait fusionné avec les réseaux de pierre.

Jean Cocteau à Saint-Maximin

Robert Renard, qui ne désespère pas de faire travailler Cocteau, décide de lui confier un autre chantier messin. Ce sera, dans le quartier de l’Ancienne Ville, l’église romane Saint-Maximin. Lors de la présentation de la première maquette réalisée par l’artiste, la commission d’art sacré exprime quelques réserves. Cependant, lors de son exposition à Metz, en janvier 1962, le panneau est accueilli avec enthousiasme par les autorités, religieuses comme civiles. Après avoir présenté des essais, l’atelier Brière, de Levallois- Perret, obtient le marché et se lance dans la réalisation des panneaux de l’abside. En mai, la première verrière est exposée au Salon européen d’Art sacré, à Paris, où André Malraux en apprécie l’originalité. Elle est posée en juillet.

Durant les mois suivants, l’artiste, dont la santé décline, effectue les dessins, propose les assemblages, laissant le soin de leur mise au point à son ami Jean Dedieu. Il faut attendre le 10 septembre 1964 pour que soient posés les vitraux de l’abside. Disparu l’année précédente, Cocteau n’aura pas pu contempler l’ensemble des verrières prévues dans les parties est, ni même seulement les vitraux de l’abside resplendissant de leurs symphonies en bleu. Au total, quatorze cartons étaient prévus pour habiller, autour de l’abside, le transept, la chapelle des Gournay et l’oratoire abritant les anciens fonts baptismaux, au nord. À la mort de Cocteau, les différents motifs des baies et certains assemblages existaient bien, mais leur localisation n’était pas définie.

Une iconographie complexe

Dans le chœur, Cocteau a mis l’accent sur le vitrail d’axe, dont l’iconographie renvoie à une interprétation religieuse facilement lisible. Tel n’est pas le cas pour l’ensemble des baies de l’abside. Faut-il rappeler que l’artiste ne voulait pas imposer une interprétation figée de son oeuvre ? De ce fait, seule l’iconographie de quelques lancettes peut être clairement énoncée, soit que Cocteau s’en était ouvert auprès du maître verrier, soit qu’une lecture sacrée en est immédiate. Ainsi, l’attitude du personnage du vitrail central peut être lue comme celle d’un orant ou d’un célébrant debout auprès d’un autel ; au-dessus plane la colombe. Plus haut, un autel surmonté d’une croix. Enfin dans la partie supérieure, les tours de Notre- Dame. Dans le vitrail de gauche, le premier posé, il est tentant de voir le début de la Création.

Les végétaux à morphologie complexe prennent le relais des deux côtés et se poursuivent dans la chapelle des Gournay, ancienne chapelle funéraire de cette famille patricienne où Bossuet, alors chanoine et archidiacre en la cathédrale de Metz, prononça en 1658 sa première oraison funèbre. C’est dans cette chapelle que Cocteau évoque, à travers les motifs de Minerve et de l’homme cheval, qui rappellent la séquence finale de la mort du poète dans le film Le Testament d’Orphée, son propre testament. En ce lieu, les masques taurins, africains, égyptiens, les yeux scrutateurs, qui prennent en otage le visiteur, peuvent surprendre. Les couleurs se diversifient, les rouges se mêlent au vert, les bleus aux jaunes, le graphisme se fait plus dense, le pittoresque plus impétueux. Et La fantaisie règne dans le transept nord, avec la représentation de la légende de la Belle et la Bête, rappelée par les belles roses et les masques qui emplissent les trois lancettes.

Enfin, dans l’oratoire greffé sur le croisillon nord figure l’autoportrait de Cocteau en académicien. Il est coiffé du bicorne mais de sa tête semblent jaillir ses pensées, ses idées, sous forme de flammes. Tout au long de ce déploiement d’images figurent peu de motifs strictement religieux, ce qui peut déconcerter qui est habitué à une iconographie figurative dans un lieu sacré.

L’église Sainte-Thérèse

La visite s’achève dans la Nouvelle Ville, à l’église Sainte-Thérèse la création des vitraux est de peu postérieure à la construction de l’édifice avec lequel ils forment un tout. L’ambitieux projet de construction d’une grande église pour la communauté d’un quartier nouvellement urbanisé prend corps dans les années 1930. Les fidèles se réunissaient jusqu’alors dans une chapelle. Plusieurs projets ont été présentés, notamment celui d’un bâtiment néo-roman, qui convenait à l’évêque mais fut rejeté par la municipalité. Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, chef d’atelier aux Beaux-Arts de Paris, Roger-Henri Expert soumet à son tour un projet qui rompt totalement avec ce qui avait été proposé auparavant.

Malgré l’opposition de Monseigneur Pelt, la municipalité et le conseil de fabrique, maître d’oeuvre, tiennent bon. La première pierre est posée en 1937. La guerre interrompt les travaux, qui ne reprennent qu’en 1950. D’une esthétique audacieuse pour l’époque, l’édifice, vaisseau en forme de carène renversée, dessine à l’intérieur une vaste nef rythmée par seize piliers en béton armé décoffré qui se rejoignent par couples. Entre les piliers, les ouvertures se prêtent à l’installation de claustras pour une surface à vitrer qui s’élève à 1 060 mètres carrés.

Immenses verrières

Originaire du pays messin, l’artiste Nicolas Untersteller, directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, est choisi pour réaliser les verrières. Les dalles sont réalisées par l’artiste et son épouse, aidés d’une équipe d’anciens élèves, dans son atelier parisien. Très épaisses, certaines pesant jusqu’à 70 kilos, elles sont encastrées dans cinq centimètres de ciment. Elles offrent cent vingt nuances de couleur. La transparence est obtenue grâce à la superposition de deux verres, blanc pour l’extérieur, de couleur pour l’intérieur, séparés par un vide. L’immense verrière du chœur, est consacrée à la glorification de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face. Près d’elle apparaissent une Vierge à l’Enfant et Véronique portant l’icône de la Sainte Face. Soucieux de réaliser un véritable enseignement théologal, l’artiste y a ajouté les vertus cardinales et les vertus théologales.

Latéralement, et de bas en haut, est rendu hommage à ceux qui ont vécu dans la droiture. Tout en haut apparaît le visage du Christ. Entre les piles de la nef, dans les claustras inclinés, sont représentés les saints et saintes vénérés par Thérèse, leur titulature étant parfois associée à des métiers. Dans les collatéraux, le programme se développe autour de la concordance des passages du Symbole des Apôtres et leur texte annonciateur dans l’Ancien Testament. Si, dans le chœur, les couleurs se font incandescentes, il en va différemment sur le mur occidental, où le trumeau du portail central s’épanouit en un V. En franchissant le seuil, le fidèle entre dans un vaste chant d’action de grâce et d’incantation adressé à Marie, dont les couleurs sont plus mesurées, moins ardentes. Au fil des années, les fissures du béton et la rouille des armatures de fer menacent les revêtements et ces remarquables claustras, qui attendent leur restauration. L’oeuvre d’Untersteller, qui complète une série de réalisations permettant à Metz de figurer parmi les cités les plus riches en vitraux contemporains, le mérite amplement.

Pour en savoir plus…

© VMF/MAP

Vous aimerez aussi...

Hauts-de-Seine

La villa mauresque, un rêve d’Orient à Levallois

Seine-et-Marne